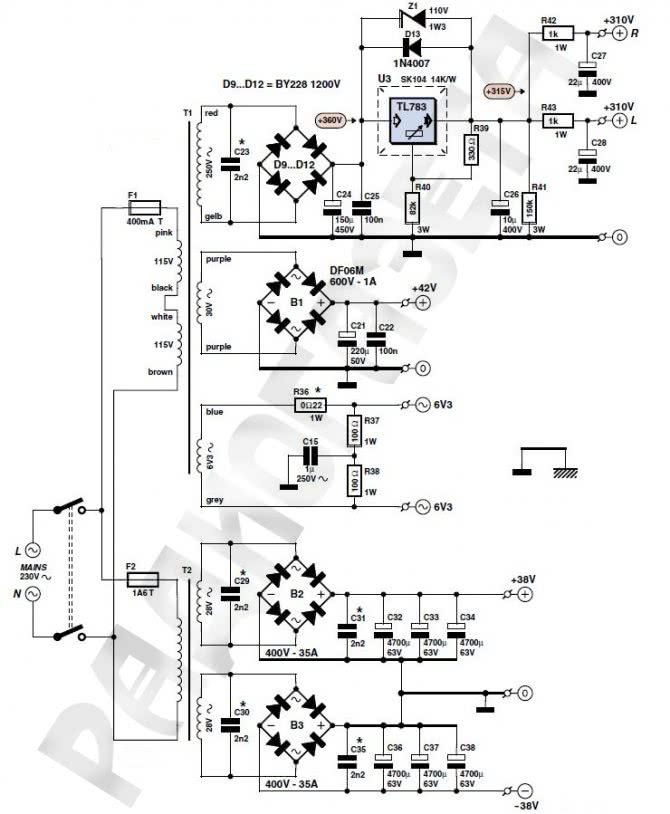

Блок питания

Высоковольтная часть схемы питается от стабилизатора, построенного на микросхеме TL783. Входное напряжение должно составлять порядка 360В. Микросхема установлена на небольшом радиаторе и надёжно изолирована от корпуса. Выходное напряжение 315В устанавливается резисторами делителя R39/R40. Резистор R41 служит для разряда конденсаторов после выключения усилителя.

R42 / C27 и R43 / C28 являются дополнительными фильтрами для левого и правого каналов. После них выходное напряжение блока питания составляет 310В. Если вы не сможете найти для C23 конденсатор типа Wima FKP1 (см. спецификацию) то лучше его исключите из схемы!

Увеличение по клику

Вторичная обмотка трансформатора Т1 с напряжением 30В используется для питания устройства защиты АС (не стабилизировано).

Напряжение накала соединяется с общим проводом (для уменьшения фона) через конденсатор. Оно не может быть непосредственно соединено с «землёй» так как на катоде лампы ЕСС88 напряжение составляет 194В, что больше предельно допустимого напряжение катод-сетка. Конденсатор легко решает эту проблему. Резистор R36 подбирается экспериментально, чтобы напряжение накала составляло ~6.3В.

Выходной каскад усилителя питается нестабилизированным напряжением 38В. Все трансформаторы в конструкции автора — тороидальные.

↑ Несколько слов о коммутации

Во-первых, блок защиты АС. Блок защиты должен был удовлетворять следующим требованиям: — Задержка при включении, нужна, в том числе чтобы лампы успели прогреться. — Защита от постоянного напряжения на выходе обоих полярностей. — Защита при пропадании одной из полярности напряжения питания. — Простота, чтобы никаких специализированных микросхем, только транзисторы и реле.

Перепробовал несколько схем. Идеала не нашёл. В итоге оставил одну, наиболее лучшую из них. Но и она не идеальна, поэтому схему не привожу. Порекомендовать не могу. По этой же причине защита АС не разведена на прилагаемой плате.

Во-вторых, питание.

По сути, получается два усилителя в одном корпусе. У каждого свой блок питания. Я поставил два тумблера по питанию 220В. Первых включает собственно SRPP и позволяет использовать усилитель как ушной. Он же подаёт питание на второй тумблер. Второй тумблер подаёт питание на усилитель мощности, что позволяет включать его только при необходимости. Вторые группы контактов обоих тумблеров включены последовательно и принудительно отключают реле защиты АС.

В-третьих, реле Защиты АС у мены контактовя на 4 групп.

Две группы собственно включают АС, третья группа подаёт питание на реле защиты затворов. Четвертая группа контактов переключает сигнальный светодиод с красного на жёлтый.

В итоге получилась следующая логика работы:

— Можно включить только усилитель для наушников первым тумблером. Если при этом включён второй тумблер, то одновременно включается и УМ. Соответственно без первого тумблера УМ не включается. — При включении усилителя мощности (второй тумблер) горит красный светодиод, идёт задержка включения АС, затворы полевиков замкнуты на землю. — После задержки включаются АС, включаются реле защиты и отключают от земли затворы, включается жёлтый светодиод. — При срабатывании защиты АС отключаются колонки, включается красный светодиод и затворы замыкаются на землю. — При отключении питания любым из тумблеров принудительно отключается реле защиты АС и, следовательно, отключаются АС и затворы сажаются на землю.

В общем, защита получилась со всех сторон. Как тумблерами питания не щелкай, плохого ничего не случится.

↑ Компоновка

Как расположить существующую плату SRPP и новую плату УМ в корпусе? Стандартный вариант: плоский корпус, платы в одной плоскости рядом, радиаторы сбоку или сзади. Не сильно оригинально. Если радиаторы сверху разместить, то более оригинально, но есть опасность замыкания по питанию (на радиаторах, без изоляции транзисторов, потенциал питания). Второй вариант: платы друг над другом, радиаторы с боку. Более оригинально. За такой вариант ещё было то, что в этом случае нужны заготовки корпуса меньшего размера.

Выбран второй вариант. Плата усилителя была разведена размером с плату SRPP.

На плате разместились: блок питания, сам усилитель и блок защиты АС. На трансформаторе впоследствии был закреплён самовосстанавливающийся тепловой предохранитель на 70 градусов.

Выходные транзисторы, размещённые на радиаторах через термопасту, соединяются с платой проводами, припаянными к монтажным клеммам платы. С одной стороны размещены IRFP140. С другой стороны IRFP9140, т.е. опасность случайного замыкания +/- 28в между собой сведена к минимуму. Для дополнительной безопасности можно посадить транзисторы на радиаторы через термопрокладку. Размер радиаторов специально не рассчитывал. Взял радиаторы, наиболее подходящие по размеру в ближайшем магазине «на глаз», исходя из опыта. И с таким расчётом, чтобы не выступали сильно за корпус (габариты корпуса уже примерно были понятны). В итоге не ошибся. Нагрев радиатора в районе крепления транзисторов около 60 градусов. Размеры радиатора: 8×15×3 см

Транзистор VT2 (термостабилизирующий) расположен непосредственно на радиаторе одного из выходного транзистора (с обратной стороны) и соединён с платой с помощью разъёма, посажен на радиатор через термопрокладку.

Резисторы R23 и R24 размещены не на плате, а припаяны непосредственно к затворам транзисторов.

Монтажные клеммы, к которым припаяны провода выходных транзисторов, заделаны в плату по следующей технологии: берётся вот такой лепесток.

Хвостик загибается под углом 90 градусов. На плате делается отверстие 3 мм и надфилем растачивается окошко, чтобы в него вошёл хвостик. Получается примерно такая дорожка: Лепесток вставляется в плату со стороны дорожки. Хвостик проходит сквозь плату и торчит сверху (к нему потом и припаивается провод). Лепесток прикручивается к плате винтиком М3 и дополнительно пропаивается по краям.

Сигнал между SRPP и УМ передаётся через те самые «зелёные провода», которые выше были описаны как «к усилителю для наушников отношение не имеют». На плате SRPP они запаяны, на плате УМ соединяются через разъёмы.

Конструкция в виде макета получилась такой:

Подробнее об элементах схемы.

Резистор R1 является сеточным резистором лампы V1a. Его значение не критично, но наличие обязательно! Резистор R2 совместно с входной ёмкостью лампы образует фильтр низких частот для защиты входа усилителя от помех. Аналогичную роль выполняет резистор R5 для катодного повторителя.

Номиналы резисторов R3 и R4 выбраны для получения на анодах ламп напряжения чуть больше 190В. При этом ток через каждую лампу составляет 0,8мА. Источник тока для диф. каскада построен на транзисторах Q6, Q7 для увеличения его внутреннего сопротивления. Светодиод задаёт опорное напряжение, а триммером Р1 можно удобно и с высокой точностью установить требуемый ток источника. Для питания генератора тока используется стабилизатор на микросхеме LM337.

При желании в схему можно ввести общую отрицательную обратную связь. Её глубина зависит от номиналов резисторов R6 и R8. При указанных на схеме значениях глубина ОООС составляет 6 дБ. Для повышения устойчивости параллельно R8 можно подключить конденсатор небольшой ёмкости (56пкФ). Если Вы не любите эксперименты или ярый противник отрицательной обратной связи, то элементы R6, R8, JP1, Cfb можно не устанавливать. Даже без общей ООС этот усилитель имеет очень низкие искажения.

Ток покоя лампы катодного повторителя выбран около 9 мА. Для снижения искажений и выходного сопротивления каскада этот тот желательно задавать побольше, но это может негативно сказаться на сроке службы лампы. Автор принял компромиссное решение.

Транзистор Q1 задаёт ток покоя транзисторного выходного каскада. Для обеспечения термостабилизации он должен быть закреплён как можно ближе к выходным транзисторам на общем радиаторе. Резистор P2 должен быть многооборотный и с надёжным контактом движка.

Резисторы R11, R16, P3 определяют входное сопротивление транзисторной части усилителя (при указанных номиналах оно составляет порядка 10 кОм). При использовании полевых транзисторов номиналы этих резисторов могут быть существенно увеличены. Триммер P3 служит для настройки «0» на выходе усилителя. Автор намеренно не использовал интегратор для этих целей, так как считает, что он негативно влияет на звучание.

Элементы R12/C4 и R20/C8 являются дополнительными фильтрами питания, и исключать их из схемы крайне не рекомендуется. Ёмкости конденсаторов С4 и С8 могут быть в пределах 220мкФ-330мкФ.

Транзисторы Q2 и Q4 образуют классический составной транзистор Дарлингтона, который даёт необходимое усиление по току. Транзисторы Q3 и Q5 образуют составной транзистор Шиклаи, имитируя комплементарный PNP транзистор. Так как Q4 и Q5 являются однотипными, то по мнению автора и комплементарность здесь достигается более полная. Для снижения искажений каскада Шиклаи обычно в него добавляют диод Баксандалла. Автор заменил его транзистором в диодном включении ( на схеме обозначен Qbax), что позволило ещё больше снизить искажения выходного каскада. Измеренные искажения при 1 Вт выходной мощности с диодом составили 0,22%, а с транзистором 2SC1815, включенным диодом, всего 0,08%. При больших уровнях выходной мощности разница между диодом и транзистором уменьшается. Печатная плата позволяет установить транзисторы типов 2SC1815 или 2SC2073 или просто диод 1N4007.

Благодаря наличию местных отрицательных обратных связей, выходной каскад имеет низкие искажения и хорошую термостабильность. Резисторы R21 и R22 должны быть безындукционные и возможно меньших габаритов.

Элементы R23 и C7 формируют цепь Цобеля для обеспечения стабильности усилителя на частотах выше 100 кГц. Базовые резисторы R13, R17, R14, и R18 также предотвращают возможные возбуждения на высоких частотах. При ёмкостной нагрузке данного усилителя для повышения его устойчивости можно последовательно с выходом подключить индуктивность (как это часто делается). Катушка содержит 16 витков медного провода диаметром 0,75-мм, намотанных на оправке диаметром 6.3-мм или на резисторе 15 Ом мощностью 2 Вт.

Схема устройства защиты и задержки включения акустических систем показана на рисунке:

Увеличение по клику

Она обеспечивает задержку подключения АС через 30 секунд после включения усилителя и отключения их при появлении на выходе опасного постоянного напряжения. Для минимизации влияния на звук реле для этого блока необходимо выбрать с надёжными и качественными контактами.

↑ Детали усилителя

О применённых деталях. Трансформаторы применены тороидальные. В SRPP трансформатор с параметрами: — 6,3В 1A — 170В 0.2A Выпрямительные диоды FR205. В УМ трансформатор: 2 обмотки по 20В 3А. Другого не было. Трансформатор желательно взять помощнее. При максимальной мощности напряжение немного просаживается. Напряжение можно ещё повысить (повторю, в первоисточнике ±36В). Диодные мосты D7 и D8 — какие были в наличии на 8А (KBU-8M). На мосты установлены радиаторы размером 5×5х2 см.

С6 — Jensen 500V 100 uF С10 — Jensen 500V 220 uF С5 — MKP Mundorf MCap-ZN 250V 2.2 uF С2 — ELNA Silmic II 10V 3300 uF С5 — ELNA Silmic II 250V 200 uF. Я применил два по 100 uF включённых параллельно. С1 и С4 – К73-17 С11, С12, С13 — 6.8 uF 250V неизвестного бренда (что было). Лучше конечно поставить хорошие конденсаторы, на звук сильно влияют. Но меня устроили и эти. Искать другие и экспериментировать не стал. Остальные электролиты любые, с подходящими номиналами. У меня стоят Epcos.

Стабилитроны D10 и D12 – на напряжение 12-15В. D11 и D13 – КД521.

В случае применения в электронном дросселе транзистора STP9NK50Z, указанного на схеме, стабилитрон D5.1 не нужен. Т.к. он уже присутствует в транзисторе. Транзистор в электронном дросселе размещён на небольшом радиаторе. Практически не греется.

Подстроечные резисторы R16 и R19 — многооборотные. Резисторы R26 и R27 собраны из трёх 2 ватных резисторов по 1 Ом, включённых параллельно. Остальные резисторы 0,25Вт Регулятор громкости ALPS.

Анодное напряжение на верхнем триоде после RC цепочек = 140V. Подогнать анодное напряжение можно или резисторами (R7, R8) в RC фильтре, или делителем R9/R10 в электронном дросселе.

Классы работы звуковых усилителей

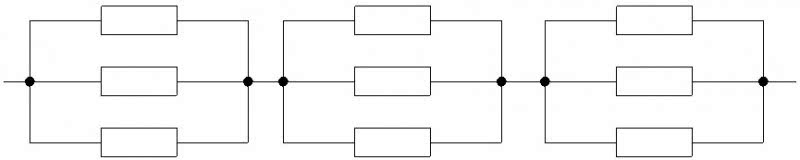

Все усилительные устройства разделяются на несколько классов, в зависимости от того, какая степень протекания в течение периода работы тока через каскад:

- Класс «А» – ток протекает безостановочно в течение всего периода работы усилительного каскада.

- В классе работы «В» протекает ток в течение половины периода.

- Класс «АВ» говорит о том, что ток протекает через усилительный каскад в течение времени, равного 50-100 % от периода.

- В режиме «С» электрический ток протекает менее чем половину периода времени работы.

- Режим «D» УНЧ применяется в радиолюбительской практике совсем недавно – чуть больше 50 лет. В большинстве случаев эти устройства реализуются на основе цифровых элементов и имеют очень высокий КПД – свыше 90 %.

Схема однотактного УНЧ на транзисторе

Самый простой усилитель, построенный по схеме с общим эмиттером, работает в классе «А». В схеме используется полупроводниковый элемент со структурой n-p-n. В коллекторной цепи установлено сопротивление R3, ограничивающее протекающий ток. Коллекторная цепь соединяется с положительным проводом питания, а эмиттерная – с отрицательным. В случае использования полупроводниковых транзисторов со структурой p-n-p схема будет точно такой же, вот только потребуется поменять полярность.

С помощью разделительного конденсатора С1 удается отделить переменный входной сигнал от источника постоянного тока. При этом конденсатор не является преградой для протекания переменного тока по пути база-эмиттер. Внутреннее сопротивление перехода эмиттер-база вместе с резисторами R1 и R2 представляют собой простейший делитель напряжения питания. Обычно резистор R2 имеет сопротивление 1-1,5 кОм – наиболее типичные значения для таких схем. При этом напряжение питания делится ровно пополам. И если запитать схему напряжением 20 Вольт, то можно увидеть, что значение коэффициента усиления по току h21 составит 150. Нужно отметить, что усилители КВ на транзисторах выполняются по аналогичным схемам, только работают немного иначе.

биполярные транзисторы.

На резисторе R1 теперь можно вычислить значение падения – это разница между напряжениями базы и питания. При этом напряжение базы можно узнать по формуле – сумма характеристик эмиттера и перехода «Э-Б». При питании от источника 20 Вольт: 20 – 9,7 = 10,3. Отсюда можно вычислить и значение сопротивления R1=10,3В/60 мкА=172 кОм. В схеме присутствует емкость С2, необходимая для реализации цепи, по которой сможет проходить переменная составляющая эмиттерного тока.

Если не устанавливать конденсатор С2, переменная составляющая будет очень сильно ограничиваться. Из-за этого такой усилитель звука на транзисторах будет обладать очень низким коэффициентом усиления по току h21

Нужно обратить внимание на то, что в вышеизложенных расчетах принимались равными токи базы и коллектора. Причем за ток базы брался тот, который втекает в цепь от эмиттера

Возникает он только при условии подачи на вывод базы транзистора напряжения смещения.

Magnat RV 3: слушать часами

К 40-летнему юбилею Magnat в 2013-м появился флагман RV 3 (его обзор на сайте — Виртуозный воин. Усилитель Magnat RV3). Сандро Фишер (Shandro Fischer), руководитель по технической части (R&D), комментирует: «На самом деле мы обсуждали все возможные варианты, включая импульсное усиление. В какой-то момент нужно было принять решение, и тут сыграла роль персональная любовь к ламповой технике одного из наших руководителей. Но у нас не было иллюзий по поводу ламп: на них, также как и на транзисторах, можно сделать как хороший, так и плохой звук. Нам нравится гибридный дизайн, когда лампа используется в предусилителе. Возможно, она определяет всего 20% звукового характера, зато аппаратура с малосигнальными вакуумными приборами получается простой и надежной, и если все сделать правильно, музыку слушать часами приятно. А для нас это один из важнейших критериев».

Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat RV 3

Модель RV 3 стала абсолютным воплощением концепции «гибридов» в линейке компании. Усилением на ее входе занимается секция SRPP (каскад с динамической анодной нагрузкой), обладающая мизерными искажениями и высокой линейностью. Здесь используется тщательно подобранная по характеристикам пара двойных триодов ECC82 российского производства, благодаря чему обеспечивается идеальная идентичность каналов с минимальным разбросом характеристик. Дискретный выход RV 3 собран на сильноточных транзисторах Toshiba. Открытый дизайн модели выполнен в индустриальном стиле и внешне похож на двигатель американских масл-каров, которые так нравятся шефу компании Шандро Фишеру. Веерообразные ребра двух симметрично расположенных на верхней панели радиаторов охлаждения напоминают иглы ощетинившегося ежа. Там же установлены ECC82, окруженные защитными кольцевыми башенками, кожух с силовым тороидальным трансформатором в 650 Вт и цилиндр, скрывающий набор конденсаторов БП.

Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat RV 3 (вид сзади)

Фрезерованную 8 мм алюминиевую панель RV3 делит пополам отполированная до блеска ручка моторизованного аттенюатора громкости ALPS, тоже выполненная из алюминия. В левой части фасада находится кнопка питания и регулятор баланса, в правой — селектор входов на герконовых реле, круглый OLED-дисплей, отображающий вход, и гнездо для наушников. Усилитель выдает 150 Вт на канал (8 Ом), а высокий коэффициент демпфирования позволяет ему работать фактически с любыми спикерами. Управлять RV 3 можно с помощью металлического пульта ДУ.

Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat RV 3, лампа ECC82 (слева) и алюминиевый пульт ДУ (справа)

Преимущества гибридной конструкции заключаются в том, что ламповый предварительный каскад помогает достичь естественного аналогового звучания, а транзисторный выход обеспечивает стабильность, точность, динамику и позволяет лояльней отнестись к выбору колонок. Вакуумные триоды RV 3 обладают линейной передаточной характеристикой, отличаются коротким спектром гармоник и высоким сопротивлением на входе, что помогает оптимизировать входной импеданс усилителя. В итоге удается получить натуральный оттенок звучания, вплетенный в паттерн характерной звуковой подачи современных усилителей с мощным транзисторным «выхлопом», гарантирующим точный и динамичный саунд. Кстати, Сандро Фишер убежден, что именно ламповые технологии станут «приманкой» для молодежи, поскольку даже сжатые файлы, пропущенные через триод, обретают шарм и благородство.

↑ Идея об УМЗЧ

Настало очередь задуматься над корпусом. У меня почти всегда получается: сначала внутренности, а потом вокруг них корпус. Идей было много, спешить некуда, обдумывал. В итоге пришла неожиданная мысль: ушной усилитель это хорошо, а может прикрутить ему на выход нечто, чтобы и колонки при необходимости раскачал? Были найдены, изучены, обдуманы и т.п. несколько вариантов: от одного транзистора на выходе, до сращивания с микросхемными усилителями типа TDA2050, LM3886 и т.п.

В макеты пошли две схемы: транзисторные оконечные каскады. Одна схема на биполярных транзисторах, вторая на полевых. После прослушивания остановился на полевых транзисторах. О ней и расскажу дальше.

Усилитель Агеева (25 Вт/8 Ом)

Предлагаемый вниманию читателей усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) разработан на основе технических решений и объединяет их наиболее ценные качества. Кроме того, в нем нейтрализован характерный для УМЗЧ такого типа источник нелинейных искажений, каким является процесс перезарядки входных емкостей ОУ при больших синфазных сигналах. Напомним, что входная емкость ОУ (примерно 3 пФ) складывается из нескольких линейных и нелинейных компонентов. Один из них — емкость закрытого p-n-перехода затвор — сток полевого транзистора входного дифференциального каскада – существенно нелинеен. При работе УМЗЧ эта емкость (около 0,3 пФ) интенсивно перезаряжается и, если сигнал синусоидальный, в цепи затвора протекает значительный ток перезарядки (удвоенной частоты), создавая на элементах входной цепи ОУ соответствующее падение напряжения. Складываясь с входным сигналом, оно искажает его. Приведенное к входу значение второй гармоники U2, порождаемой процессом перезарядки емкости входного дифференциального каскада ОУ, как было установлено экспериментально, может быть оценено соотношением:

U2= А · ΔR · f · (Uсф/Uсф max)2, где:

- А= 0,5 х 10-12 Кл;

- ΔR – величина разбаланса сопротивлений цепей входов ОУ;

- f – частота синусоидального сигнала;

- Uсф – амплитуда синфазного сигнала.

Если, например, f=10 кГц, Uсф= Uсф max, ΔR = 100 кОм, то U2=0,5 мВ, а это значит, что при входном сигнале 1 УЗ коэффициент гармоник УМЗЧ, даже если нет других продуктов нелинейностей, составит 0,05%. Ограничив разбаланс сопротивлений ΔR пределом 1 кОм, можно пренебречь вкладом процесса перезарядки входных емкостей ОУ в коэффициент гармоник УМЗЧ.

Основные технические характеристики:

Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом: 25 Вт

Коэффициент гармоник в диапазоне частот 20 – 20000 Гц: не более 0,003 %

Скорость нарастания выходного напряжения: не менее 40 В/мкс

Номинальное входное напряжение: 0,7 В

Коэффициент гармоник измерялся анализатором спектра СК4-58, позволяющим регистрировать искажения, начиная с 0,03%. Для расширения его динамического диапазона использовались режекторные фильтры, что позволило довести нижний предел измерений до 0,001%. Точность измерений ограничивалась шумами испытательного генератора. Реальный коэффициент гармоник использованного генератора Г3-102 не превышал 0,003%.

УМЗЧ состоит из двухкаскадного усилителя напряжения (ОУ DA1, DA2) и собственно усилителя мощности (VT1 – VT4). Каскады на ОУ DA1, DA2 питаются от идентичных источников, образованных элементами VD1, VD2, R6, R7, С6, С7 и VD3, VD4, R14, R15, С13, С14. Средние точки этих источников питания соединены с низкоомным делителем напряжения R5R12R20, подключенным к выходу УМЗЧ, чем обеспечивается подача отслеживающих потенциалов в каскады усилителя напряжения. Цепи R16C8 и R19C10 фильтруют напряжения, питающие первые каскады, от порождаемых сигналом нелинейных пульсаций в цепях питания выходного каскада.

Каскад на ОУ DA1 охвачен местной ООС (R2, R4) и усиливает сигнал в 10 раз. Поскольку на выходе каскада имеется постоянное напряжение около 1 В, он отделен от входа ОУ DA2 конденсатором С5.

Второй каскад (DA2) совместно с выходным (VT1—VT4) усиливает напряжение сигнала только в 2 раза. Коэффициент усиления этого ОУ «расходуется», таким образом, только на линеаризацию выходного каскада. Последний представляет собой известный параллельный усилитель. Резисторы R17, R18, R25, R26 корректируют его АЧХ в области высших частот.

Активные сопротивления входных цепей ОУ DA1 согласованы с точностью около 1 кОм, т.е. ΔR=|R3—R2llR4|»0 (предполагается, что источник сигнала обладает низким выходным сопротивлением). Так же согласованы сопротивления входных цепей и второго каскада ( ΔR=|R11 — R9||R13|»0). Элементы R3, С2 образуют входной фильтр нижних частот с частотой среза 110 кГц. Конденсатор СЗ улучшает переходную характеристику первого каскада. Элементы С4, R10 и С9, С11, С12 корректируют АЧХ усилителя напряжения.

Коэффициенты усиления каскадов и коэффициенты передачи делителя R5R12R20 выбраны таким образом, чтобы амплитуды синфазных входных и выходных напряжений каждого из ОУ (относительно соответствующих средних точек их «плавающих» источников питания) были равны примерно четверти амплитуды выходного напряжения. В описываемом УМЗЧ амплитудпые характеристики ОУ используются менее чем наполовину, в то время как уровень ограничения усилителя напряжения равен ±50 В. И это. вообще говоря, не предел: вполне реальным представляется четырехкаскадный усилитель напряжения с уровнем ограничения ±100 В.

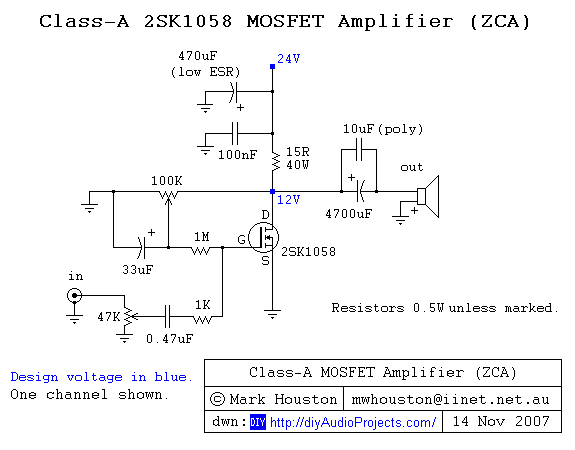

↑ Class-A 2SK1058 MOSFET Amplifier

Несомненно, чтобы усилитель назывался усилителем, он должен содержать активные компоненты, обеспечивающие усиление. Меня всегда восхищали однотактные ламповые усилители. Как такое вообще возможно? Посмотрите, одна лампа, пара резисторов и выходной трансформатор. Поэтому я и решил создать усилитель на полевом транзисторе, придерживаясь такой же простоты дизайна. Один канальный полевой униполярный МОП-транзистор, пригодный для аудио, парочка резисторов и конденсаторов, и конечно же умощненный хорошо «профильтрованный» блок питанния. Схема такого усилителя представлена на рис. 1.

Рис. 1: Схема однотактного усилителя класса A на MOSFET-е

Применен полевик 2SK1058 от Hitachi. Это N-канальный MOSFET. Внутренняя схема и распиновка для 2SK1058 представлена на рис. 2.

Рис. 2: Hitachi 2SK1058 N-Channel MOSFET

Я использовал конденсаторы Sprague Semiconductor Group во входных цепях и большие электролиты на выходе с «бутербродом» из полиэстерного конденсатора на 10 мф. Все резисторы, если не указано иначе, на 0,5 Ватт. Четыре 10-ти Ваттных проволочных резистора работают в качестве нагрузки

Внимание, эти резисторы рассеивают около 30 Ватт и становятся чрезвычайно горячими даже при простое усилителя

Да, это класс А, а низкий КПД — расплата. Он съедает 60 Ватт, чтобы выдать ок. 5Вт! Мне пришлось использовать мощный и качественный радиатор с эффективным теплоотведением (0.784 °C/Ватт).

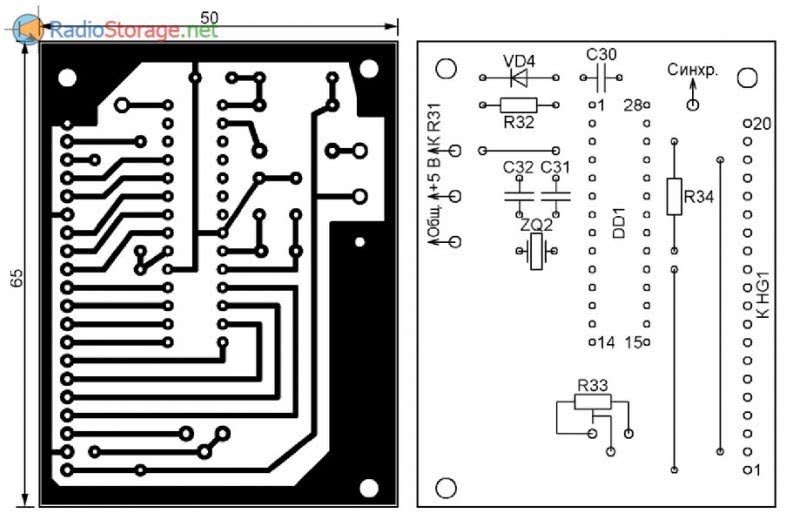

Фото 1: Печатная плата усилителя в сборе

Перечень элементов.

Усилитель и блок питания (Для стерео-вариант все детали надо взять в двойном количестве)

Резисторы (1% металлоплёночные, мощностью 0,5Вт, если не указано особо) R1 = 392 kОм R2,R5,R12,R20,R32 = 1 kОм R3,R4 = 150 kОм 2W (BC PR02 series) R6,R15,R19,R45 = 100 Ом R7 = 22 kОм 3W (BCPR03 series) R8 = 2,43 kОм R9 = 274 Ом R10 = 560 Ом R11 = 18 kОм R13,R17 = 392 Ом R14,R18 = 2,2 Ом R16 = 20 kОм R21,R22 = 0,22 Ом 4W (Intertechnik MOX) R23 = 10 Ом 2W R24,R26 = 182 Ом R25 = 1,5 кОм R27 = 3,3 кОм R28,R29 = 1 MОм R30 = 330 kОм R31 = 10 MОм R33, R34, R35 = 100 kОм R36 = подбирается (примерно 0.22 Ом) R37,R38 = 100 Ом 1W R39 = 330 Ом R40 = 82 kОм 3W R41 = 150 kОм 3W R42,R43 = 1 kОм 1W R44 = 4,7 Ом P1 = 2 kОм, многооборотный P2,P3 = 5 kОм, многооборотный

Конденсаторы: C1 = 100nF 400VDC C2,C3 = 3.3мкФ 400VDC (ClarityCap SA 630V аудиофильского качества) C4,C6,C8,C10 = 270 мкФ 50V (Panasonic FC) C5,C9,C12,C14,C22 = 100nF 50V C7 = 100nF (Vishay MKP-1834) C11,C16,C17 = 10мкФ 50V C13 = 47мкФ 50V C15 = 1мкФ 250V (типа Wima) C18 = 22мкФ 63V C19,C20 = 47мкФ 25V C21 = 220мкФ 50V C23 = 2n2 (Wima FKP-1/700 VAC) C29,C30,C31,C35 = 2n2 (Wima FKP-1/700 VAC) C24 = 150мкФ 450V C25 = 100n 450 VDC C26 = 10мкФ 400V C27,C28 = 22мкФ 400V C32,C33,C34,C36,C37,C38 = 4700 мкФ63V (BC056, 30×40 mm, Conrad Electronics) C39 = 10мкФ 25V Cfb = 56pF (optional)

Активные элементы: D2,D3 = UF4007 (при отсутствии можно поставить — 1N4007) D4,D5 = 1N4001 D6,D7,D8 = 1N4148 D9,D10,D11,D12 = BY228 D13 = 1N4007 LED1 = LED, 5mm, красный светодиод Z1 = стабилитрон 110V 1.3W Q1 = BD139 Q2 = 2SC2073 Q3 = 2SA940 Q4,Q5 = 2SC5200 Q6,Q7 = BC550B Q8 = BS170 Q9,Q10 = BC547B Qbax = 2SC1815BL U1 = LM337 U2 = LM317 U3 = TL783

Лампы: V1 = ECC83 (pref. JJ Electronics), 6Н2П V2 = ECC88 (pref. JJ Electronics), 6Н23П

Разное: B1 = мостовой выпрямитель 600 V, 1A (DF06M) B2,B3 = мостовой выпрямитель 400V, 35A T1 =трансформатор с вторичными напряжениями: 30V + 250V +6.3V (Amplimo type 3N604) T2 = трансформатор со вторичными напряжениями: 2×28 VAC, 300VA (Amplimo type 78057) RLY1 = реле 24V (например Amplimo type LR) Радиаторы U3 Fischer SK104 25,4 STC-220 14K/W Радиаторы U1 и U2, FischerFK137 SA 220, 21K/W Радиаторы для Q4 и Q5, с тепловым сопротивлением 0.7K/W или лучше. 9-контактная панель для ламп — 2шт.

Чертежи печатных плат (оригинал в формате pdf) качаем здесь.(rar-архив, 186 kb)

Последнюю версию чертежей печатных плат в формате Sprint-Layout от наших читателей (редакцией «РадиоГазеты» НЕ ПРОВЕРЯЛИСЬ!) качаем здесь (rar-архив 117 kb).

Статья подготовлена по материалам журнала «Электор».

Вольный перевод — главный редактор «РадиоГазеты».

Удачного творчества!

Схема усилителя

В этой статье рассмотрим процесс сборки весьма необычного усилителя, работающего в классе «А» и содержащего всего 4 транзистора. Эта схема разработана ещё в 1969 году английским инженером Джоном Линсли Худом, несмотря на свою старость, она и по сей день остаётся актуальной.

В отличие от усилителей на микросхемах, транзисторные усилители требуют тщательной настройки и подбора транзисторов. Эта схема – не исключение, хоть она и выглядит предельно простой. Транзистор VT1 – входной, структуры PNP. Можно экспериментировать с различными маломощными PNP-транзисторами, в том числе и с германиевыми, например, МП42. Хорошо себя зарекомендовали в этой схеме в качестве VT1 такие транзисторы, как 2N3906, BC212, BC546, КТ361. Транзистор VT2 – структуры NPN, средней или малой мощности, сюда подойдут КТ801, КТ630, КТ602, 2N697, BD139, 2SC5707, 2SD2165

Особое внимание стоит уделить выходным транзисторам VT3 и VT4, а точнее, их коэффициенту усиления. Сюда хорошо подходят КТ805, 2SC5200, 2N3055, 2SC5198

Нужно отобрать два одинаковых транзистора с как можно более близким коэффициентом усиления, при этом он должен более 120. Если коэффициент усиления выходных транзисторов меньше 120, значит в драйверный каскад (VT2) нужно поставить транзистор с большим усилением (300 и более).

↑ Выводы

Звук хороший. Для тех, кто сомневается в своих силах построить полный ламповый усилитель, данная конструкция может стать достойным стартом в ламповый звук. В качестве эксперимента можно попробовать усилитель без катодных конденсаторов С1 и С2. Звучит по-другому. Сравнивать звучания не возьмусь, кому как больше понравится. Правда усиление при этом упадёт.

Максимальный неискажённый сигнал для УМЗЧ получился:

— на нагрузке 4 Ома = 14V, т.е. 49 Вт, — на нагрузке 8 Ом = 17V, т.е. 36 Вт. Входной сигнал при этом порядка 1V. При более мощном трансформаторе в УМ выходная мощность будет выше. По крайней мере, в первоисточнике при напряжении питания ±36В заявлена мощность 140 Вт.

Гармоники на нагрузке 4Ом выглядят следующим образом (мощность 10 Вт):

На 8 Ом результаты чуть лучше, но не принципиально.

АЧХ

Измерения проводились на нагрузке в виде 20Вт резистора на 4 Ома.